![]()

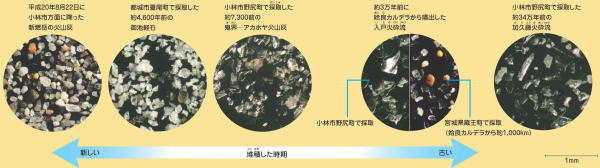

| 霧島山周辺では,何枚もの地層が重なっている様子がよく見られます。 このような地層を「露頭(ろとう)」と言います。これまでの噴火で降り積もらせたたくさんの火山灰を調べることで霧島山の活動の歴史を知ることができます。 同じ地層なのに粒の大きさや層の厚さに違いが見られます。火山灰は,火口に近いほど粒が大きく,層の厚さも厚くなるので,火山灰を調べることで霧島山のどの火山から噴出したのかが分かります。 |

|

|

新しい 地層 古い 地層 |

| 2mmより小さい火山噴出物(かざんふんしゅつぶつ)を「火山灰」,2mm以上のものを「火山レキ」と言います。 火山レキはその色や形によって,軽石,スコリア,岩片(がんぺん)などに分けられます。 |

|

|

|

| マグマの半分以上は,ガラスの成分と同じ二酸化ケイ素でできています。噴火によってマグマが急に冷やされると「火山ガラス」になります。 | |

|

|

Copyright (C) 2010 Kirishima City Board of Education. All Rights Reserved.